-

Vous êtes ici :

- Accueil

- Publications

- Bases

Les articles de Bases

Sommaire mars 2018

La recommandation de contenu appliquée à l’information académique et scientifique

Dans le dernier numéro de NETSOURCES (n°132 - janvier/février 2018), nous avons analysé la place grandissante de la recommandation de contenu dans les outils de recherche aussi bien grand public que professionnels, et l’impact que cela peut avoir sur les pratiques de veille et de recherche d’information.

Nous aborderons aujourd'hui la recommandation appliquée aux outils et sources d’information scientifiques, techniques et académiques :

Quelle est aujourd’hui la place des systèmes de recommandation de contenus dans les moteurs de recherche académiques, les serveurs et bases de données scientifiques, académiques et brevets, les outils de recherche développés par les éditeurs, les réseaux sociaux académiques, etc. ? Et qu'apporte ce système de recommandation au processus de recherche et de veille dans ces domaines ?

STNext : mise à jour de l'interface

Nous avions signalé dans le numéro de janvier 2018 de BASES (n° 355) quelques problèmes de mise au point de la nouvelle interface de STN.

Ces problèmes sont maintenant réglés. En effet, quand on tape une parenthèse sur un clavier AZERTY, elle n’efface plus le caractère précédent.

D’autre part, on peut régler ses « settings » de façon à ce qu'à la déconnexion le système propose automatiquement le déchargement du transcript au moment du logoff. Pour cela, il faut aller dans les settings que l’on trouve dans le menu déroulant qui s’affiche quand on clique sur son nom, puis dans la rubrique « transcript download » activer l’option « Prompt at Logout/Logoff Hold » puis ne pas oublier de cliquer sur « apply » en haut à droite de l’écran.

Dataviz : les agrégateurs de presse font-ils la bonne analyse ?

Pour répondre à la demande grandissante des utilisateurs en termes d’analyse de données et de représentation graphique de ces données (dataviz), les grands agrégateurs de presse ont depuis quelques années déjà, intégré des modules spécifiques dont le but revendiqué est de faciliter l’analyse quantitative d’un grand corpus d’articles sur des critères prédéfinis, et ce, en seulement « quelques clics ».

Ces fonctionnalités supplémentaires sont supposées apporter un vrai plus, en premier lieu par le gain de temps généré, mais également en terme de valorisation de l’information, avec un contenu attirant et immédiatement assimilable.

L’actualité des outils de recherche et de veille

Google et Bing se transforment toujours un peu plus en moteurs de réponses.

En ce début d’année, l’actualité est très riche du côté des moteurs de recherche.

Google a récemment lancé un test où, pour certaines questions simples (comme l’heure qu’il est, convertir des unités ou des monnaies ou encore effectuer des calculs), il affichait directement la réponse sans proposer de liste de résultats naturels (voir figure 1.).

Et si l’on souhaitait accéder aux résultats naturels, il fallait alors cliquer sur un bouton « afficher tous les résultats ».

Sommaire février 2018

LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

• Un point sur les nouveaux modes de publication scientifique

AGENDA • L'information au service de la prise de décision est-elle un mythe ?

LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

• Elsevier se pose en alternative à Wikipédia dans le domaine scientifique

RETOUR D’EXPÉRIENCE

• Elsa Drevon : Enseigner la veille pour répondre aux besoins réels des organisations

EN BREF • L’actualité des moteurs et des médias sociaux

Un point sur les nouveaux modes de publication scientifique

La dématérialisation des publications a permis aux éditeurs privés, ainsi qu’aux éditeurs issus de la sphère publique d’explorer de nouveaux territoires. On assiste en particulier à la montée en puissance d’initiatives éditoriales comme celles relevant de l’Open Access dont le but est de proposer un accès en ligne et gratuit aux publications scientifiques.

Penchons-nous dans un premier temps sur le mode de publication scientifique qui a prévalu pendant les 200 dernières années, afin de mieux appréhender la nature des évolutions récentes.

Modèle traditionnel de publication scientifique : le monopole des éditeurs privés

Le modèle traditionnel de publication scientifique repose sur une collaboration entre un producteur de connaissance (le chercheur) et un professionnel de la publication (l’éditeur). Le chercheur obtient auprès de l’éditeur la publication de son travail de recherche, en échange de la cession de ses droits sur ledit travail, et parfois du versement d’une somme complémentaire.

Dans le cas de la publication dite « scientifique », le processus de publication comporte en particulier une étape de validation des travaux par les pairs scientifiques, gage de qualité des travaux publiés. Au-delà du strict service de diffusion de ses travaux, le chercheur acquiert ainsi un accès à la reconnaissance de son travail, répercuté en termes de prestige plus ou moins grand en fonction du degré d’exigence de la revue choisie.

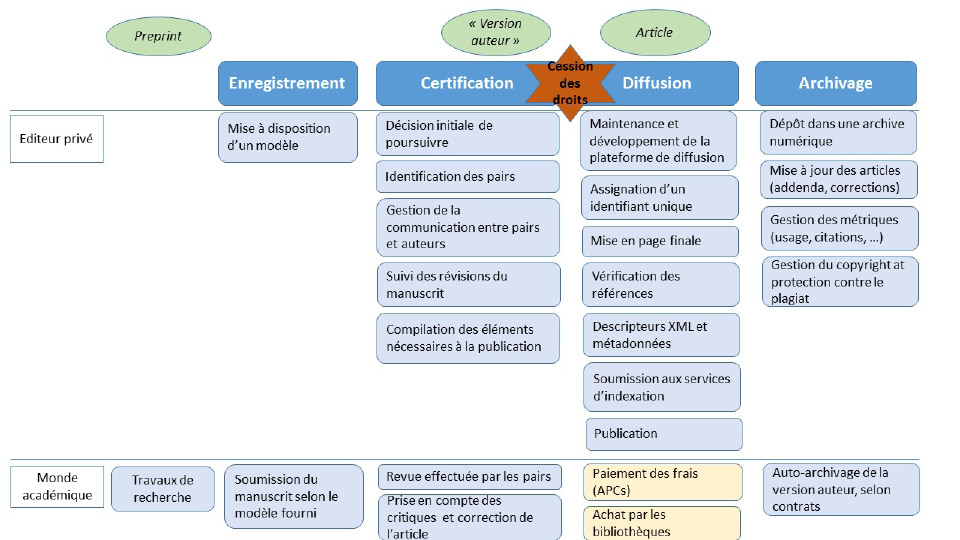

Penchons-nous sur la nature des services rendus par les éditeurs et les modalités de leur exécution. La figure 1 décrit les taches habituellement prises en charge par les uns et les autres.

Figure 1. Étapes nécessaires à la publication des travaux scientifique dans le modèle traditionnel, et répartition des tâches entre les éditeurs et le monde académique, auteur des travaux. ©Marie-Laure Chesne-Seck

Elsevier se pose en alternative à Wikipedia dans le domaine scientifique

L’habitude est prise par beaucoup de démarrer une recherche sur un sujet scientifique non familier dans Wikipedia, et plus généralement sur le Web l'éditeur Elsevier a lancé récemment ScienceDirect Topics pour proposer une alternative.

Cette «couche» créée par Elsevier, ajoutée à son produit ScienceDirect vise à répondre à ces questions de premier niveau qui ne sont en général pas traitées dans les articles scientifiques disponibles sur la plateforme car ils sont trop pointus. Elsevier considère, en effet, que ces réponses de premier niveau peuvent plutôt se trouver dans des chapitres de sa collection d’e-books constituée, en particulier d’encyclopédies et d’ouvrages de référence.

Elsa Drevon : Enseigner la veille pour répondre aux besoins réels des organisations

Entretien croisé entre Elsa Drevon, responsable du cours « Veille stratégique » à l’EBSI (Ecole de Bibliothéconomie et des Sciences de l’Information) à l’Université de Montréal et candidate au doctorat et Carole Tisserand-Barthole, rédactrice en chef de BASES et NETSOURCES.

Nous plongerons au coeur de l'enseignement de la formation à la veille et l'infodoc au Canada, ainsi que dans les meilleures pratiques "d'auto-formation".

La motivation première : l’employabilité des étudiants.

L’actualité des moteurs et des médias sociaux

En ce début d’année, l’actualité de Bing et Google ne manque pas.

Les fameux « featured snippets »

Et ce qui fait beaucoup parler, ce sont les featured snippets de Google et de Bing.

Affiché dans un cadre spécifique et au-dessus des résultats dits « naturels », en « position 0 », le featured snippet constitue une réponse à la question posée par l’internaute et est extrait directement d’une page Web.

Les Tags de Bases

- IA

- brevets

- cartographie

- SEO

- open access

- livrables de veille

- humain

- médias sociaux

- moteurs académiques

- revues académiques

- sourcing veille

- flux RSS

- professionnel de l'information

- dirigeant

- open data

- recherche vocale

- information business

- agrégateurs de presse

- à lire

- information scientifique et technique

- outils de recherche

- outils de veille

- tendances

- multimédia

- actualités

- méthodologie

- serveur de bases de données

- curation

- due diligence

- recherche visuelle

- outils de traduction

- fake news

- fact checking

- publicité

- géolocalisation

- marques

- appels d'offres

- sommaire

- formation Veille Infodoc

- retour d'expérience

- OSINT

- agenda

- propriété intellectuelle

- presse en ligne

- recherche Web

- évaluation outils

- biomédical

- Questel

- Dialog

- références bibliographiques

- thèses

- résumé automatique

- Bing

- open citation

- Scopus

- veille collaborative

- outsourcing

- veille audiovisuelle

- veille innovation

- infobésité

- études de marché

- données statistiques

- dataviz

- information financière

- Corée du Sud

- Newsdesk

- sourcing pays

- chimie

- e-réputation

- recherche publique

- droit d'auteur

- littérature grise

- archives ouvertes

- veille medias

- dark web

- veille commerciale

- trésor du web

- réseaux sociaux

- ist

- ChatGPT

- Bluesky

- podcast

- dark social

- shadow social

- science ouverte

- veille technologique

- littérature scientifique

- web of science

- derwent

- abstracts